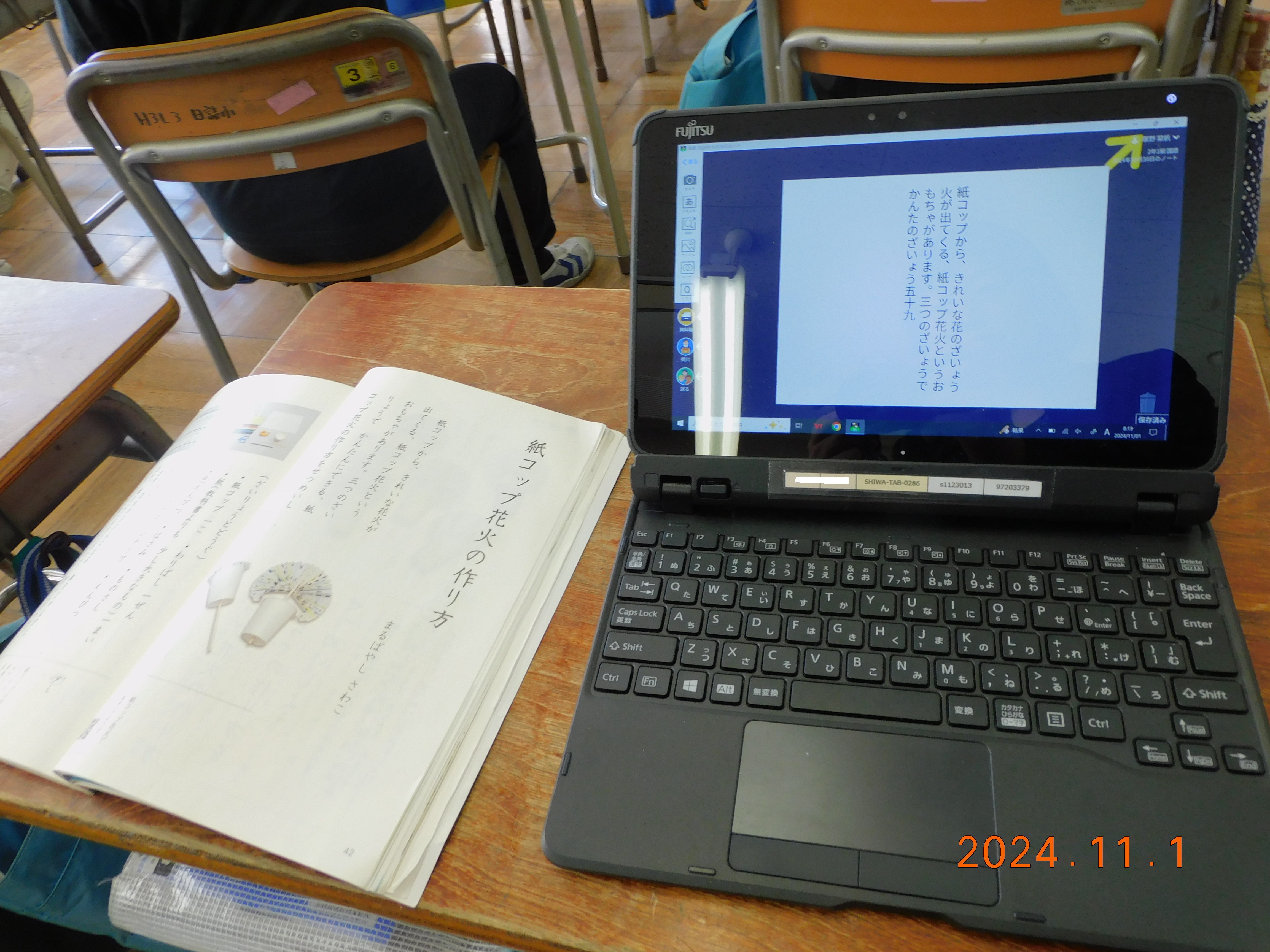

11月1日(金) 全校児童によるタイピング検定がありました。それぞれの学年の発達段階に応じて、入力方法や目標字数が決められています。子どもたちは、1分間、ドキドキしながらも集中して取り組みました。

11月1日(金) 全校児童によるタイピング検定がありました。それぞれの学年の発達段階に応じて、入力方法や目標字数が決められています。子どもたちは、1分間、ドキドキしながらも集中して取り組みました。

10月31日(木)、4年生が花の虹タイム(地域学習)として、コミュニティーナースの仕事を調べるために畑多楽(古館)に行ってきました。

看護職員は、全国に170万人以上いると推定されていますが、コミュニティナースは、1000人程度とされています。そして、紫波町のコミュニティナースは畑にいます。福祉を学ぶ4年生は、コミュニティナースの星さんが何を目指し、何をしているのか調べに行きました。

畑には、はたもりさんがいて、様々な畑の変わった植物について説明してくださいました。変わった植物を植えることにより、利用者さんと会話がうまれるそうです。

生き生き健康推進隊の方々から、リハビリ体操を教えていただきました。畑で行う体操は気持ちがよいです。おじいちゃん、おばあちゃんにリハビリ体操を教えたいと思います。生き生き健康推進隊のみなさんは、以前学習したオレンジリング(認知症サポーターの証)を付けていることに子どもたちが気付きました。

星さんに次々と質問をします。星さんが畑で何を目指し、何をしているのか、今後、どのようにしていきたいのか、そのためには何が必要なのかが分かってきました。

畑で収穫したさつまいもをいただきました。紫色のさつまいもと黄色のさつまいもを食べ比べした子もいたようです。甘くて美味しくて笑いがとまりません。

最後に4年生が感謝をこめて歌をプレゼントしました。お礼にさつまいものつるで作った素敵なリースをいただきました。畑多楽が、楽しくって、楽しくって、帰りたくない、星さんを学校へ連れていきたいという声がたくさん聞こえました。星さんのつくっている安心・安全で居心地の良い空間、一人一人が自由で認められる空間をどの子も体感できたようです。

10月30日(水) 1年生が地域の方々を講師に昔遊びに挑戦しました。

最後に1年生から感謝をこめて歌をプレゼントしました。講師の先生方が、「元気をもらった。」と喜んでくださいました。

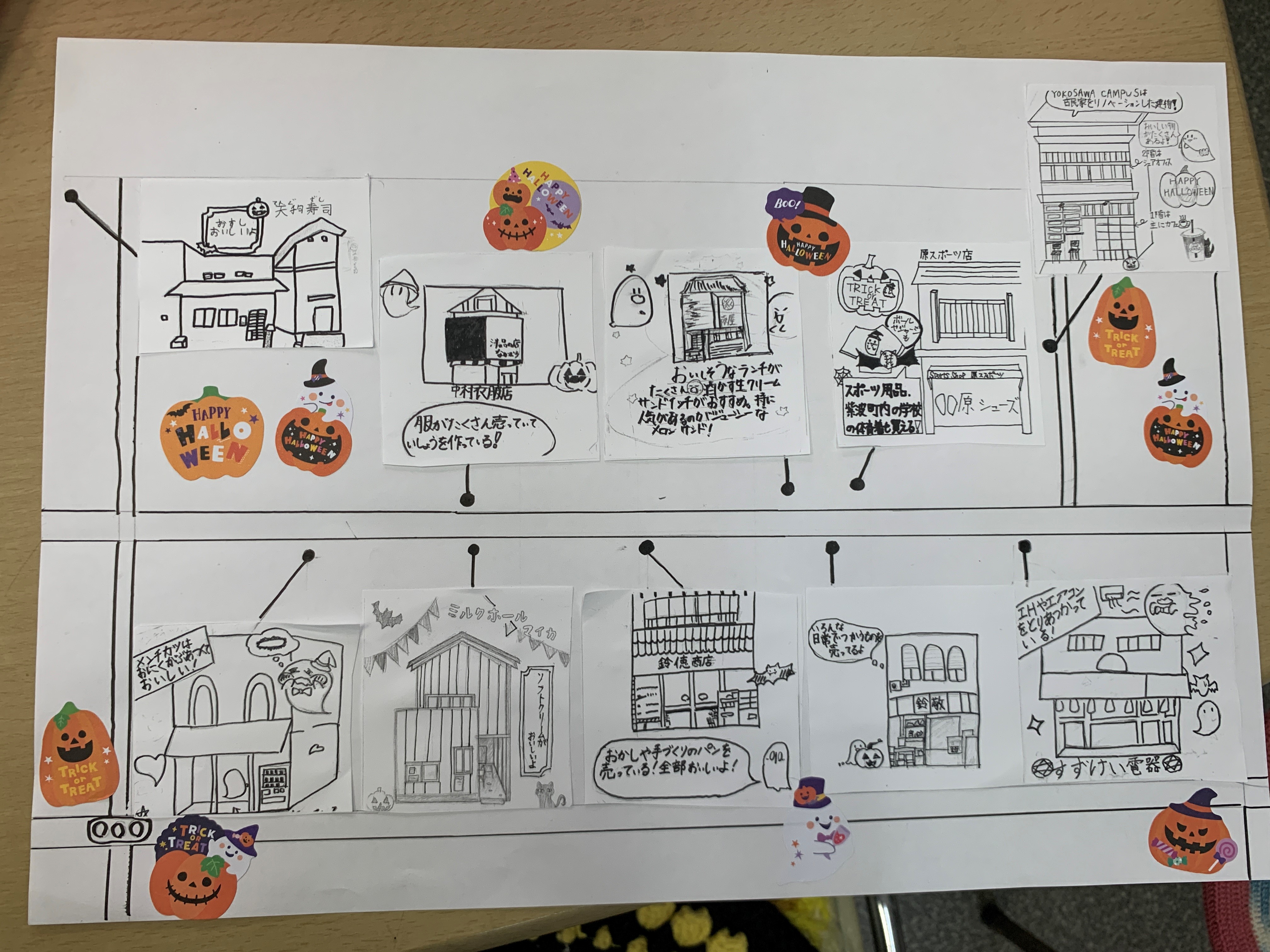

10月29日(火) 花の虹タイム(地域学習)で6年生が日詰商店街に繰り出しました。11月2日(土)の日詰商店街のイベント「ハロウィンウォーク2024」の準備をするためです。今年度は、日詰商店街のイベントに6年生が参画し、ジャックする勢いでハロウィンイベントをつくり上げたいと思っています。

各商店の飾り付けをし、ハロウィンムードを盛り上げます。

大胆に色を塗り、フォトスポットパネルを2個制作しています。

各商店をまわってもらうスタンプに消しゴム判子を制作します。

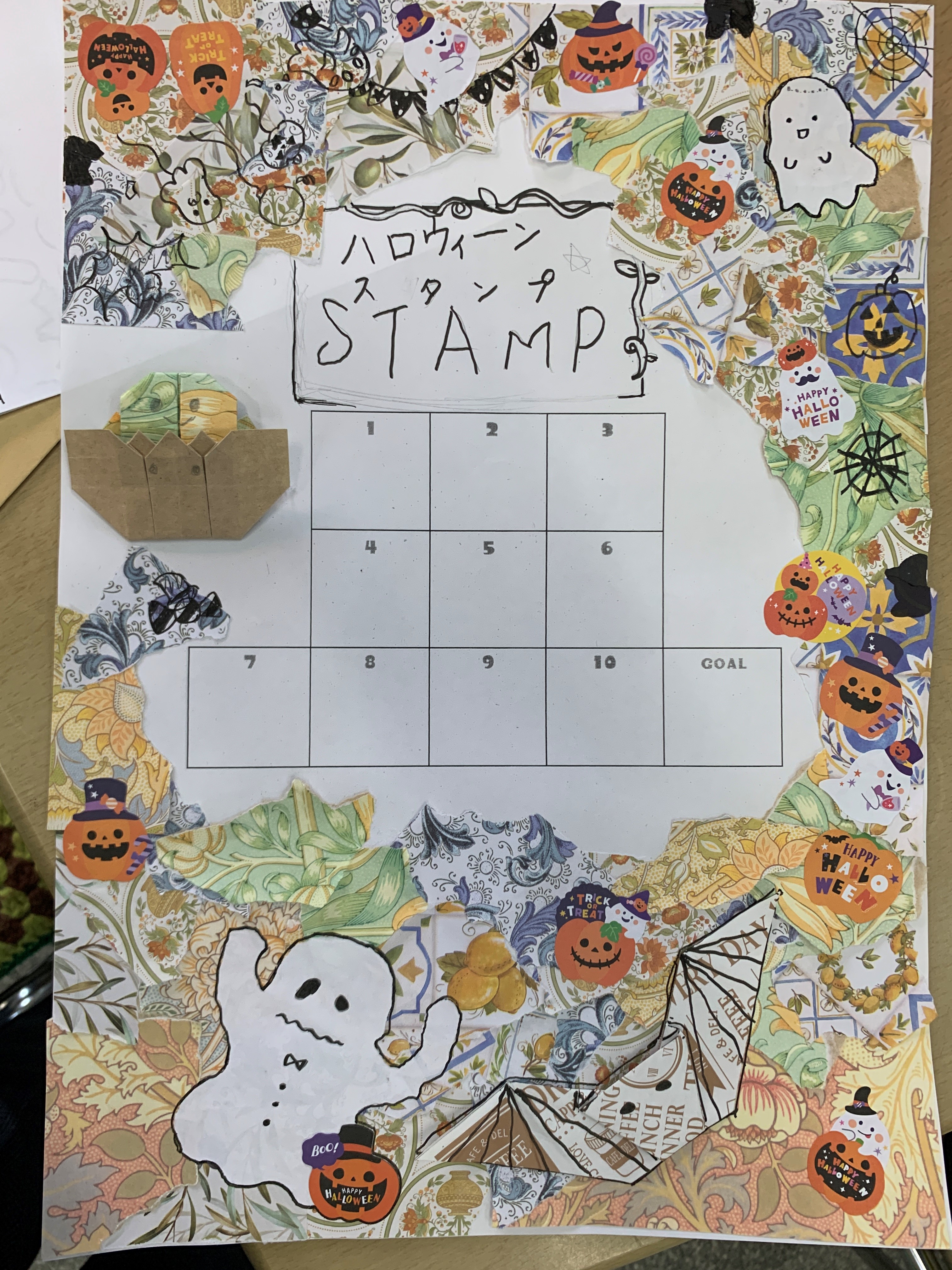

各店舗でスタンプをついてもらうスタンプ表を作成しました。コラージュの方法を使います。

参加してくれた子どもたちに渡すお菓子の袋詰めとメッセージカードを作成します。

各店舗にクイズとヒント、答えを用意します。クイズは、幼児でも分かり、「あっ、そうか。」と納得できるものを考えます。

ハロウィンウォークでまわる店舗のマップを作成しました。

町中を飾り付けます。町中に子どもたちの笑い声が響いて、とってもいいと地域の方々からお話されました。

6つのグループの講師や運営者は、すべて地域の方々です。そして、ボランティアの保護者の方々にもご協力いただきました。ありがとうございます。11月2日(土)の日詰商店街ハロウィンウォーク2024に是非お越しください。

10月29日(火) 全校朝会において、3年生が全校児童に日詰小の歴史について、クイズを出題しました。これは、花の虹タイム「歴史探検隊」で卒業生にインタビューした情報をもとに作成したクイズです。全校朝会には、卒業生インタビューに答えてくださった卒業生のみなさんも集まってくださいました。

昔の木造校舎の時には、遊具も木製だったようです。卒業生でも知らない事実でした。

クイズの意外な答えに全校児童は、大盛り上がりで大きな歓声があがり続けました。

自分のインタビュー情報がクイズになって登場していることに、卒業生も心配?満足?な表情でした。卒業生の皆さんは、「クイズの情報を収集し、情報を組み立て直し、発表するという活動により、学習が深まっている。」「自分の頃の朝会は、講堂に集まり、校長先生の話を起立したまま黙って聞いた。今日の子どもたちは、子ども同士の発表で、歓声を上げて聞いていた。」「一人一人の発表が輝いていて、全員が主役だった。」と感想をお話くださいました。

10月25日(金) 5年生が花の虹タイム(地域学習)として、「保護者や地域と共に炊き出し体験」をしました。5年生の保護者と区長さん方が参加し、防災士の石川さんを講師にお招きし、共に防災について考えました。

紫波総合高等学校2年生とコラボした炊き出し体験を生かし、「ガス・電気・水道が使えない場合」を想定し、炊き出し体験をしました。アイラップを使い、少量の水でお米を炊きました。

お米を炊いている待ち時間は、保護者や区長さんに自分たちで考えた防災クイズをタブレットを活用しながら出題しました。

お米を炊いたお湯を使い、プリンも作りました。

防災学習の様子を地域の尾形氏が見学し、まとめてくださいました。今度、5年生は11月9日(土)日詰商店街くらみちフェスタで、炊き出しのお振舞と防災学習で得た知識を地域の方々に伝えていきます。

10月25日(金) 4年生が、紫波郡小学校音楽会に参加し、「しあわせになあれ」「ふるさと」の2曲を歌いました。お互いの声を響き合わせ、思いを込めて大事に丁寧に歌いました。とても心地よく、いつまでも聞いていたい歌声でした。講評では、「優しい歌声で、重なりも美しいハーモニーとなり、ぐっとくるものがあった。」とほめていただきました。

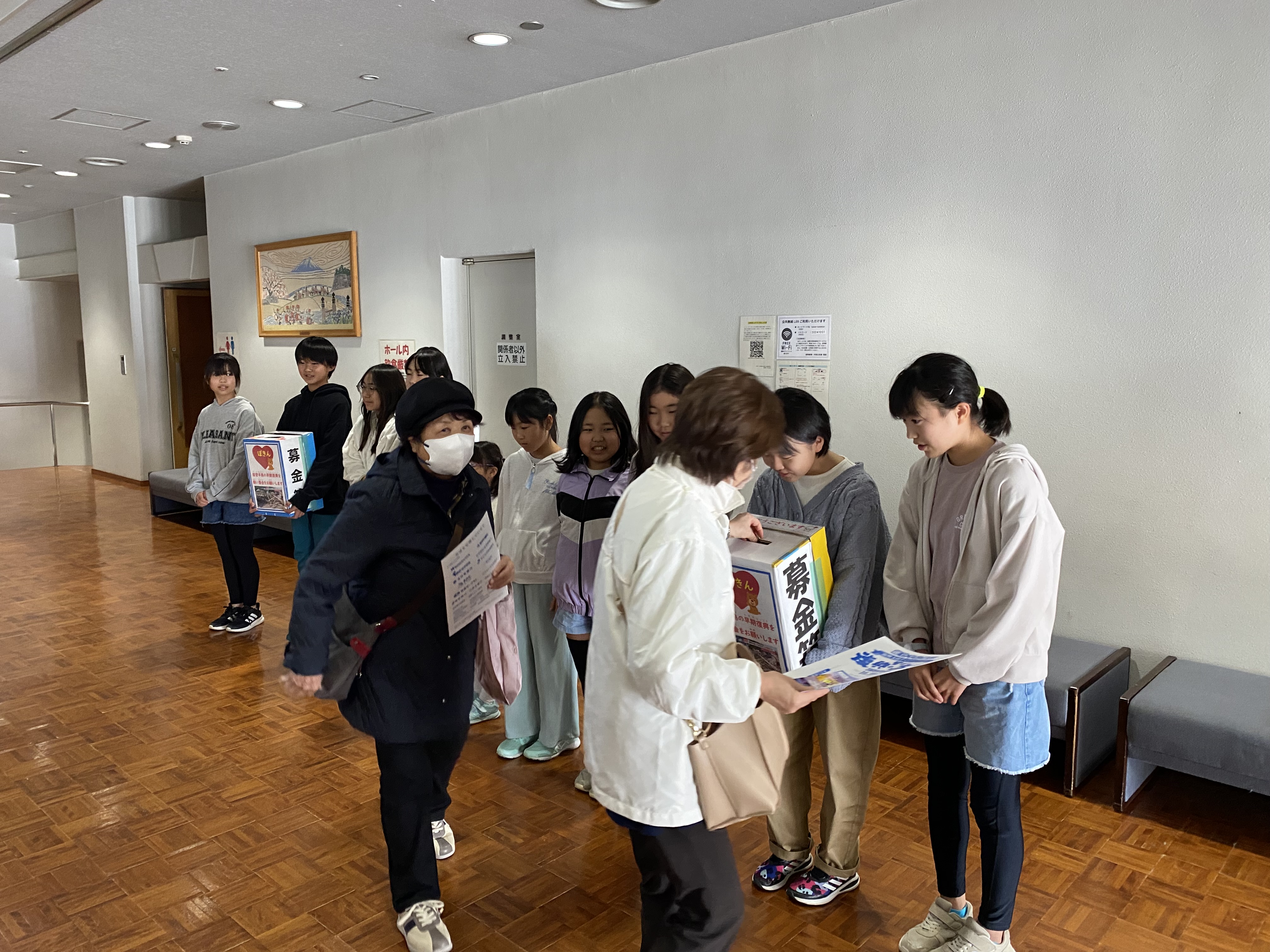

10月20日(日) ボランティア委員会有志が、「能登半島地震復興支援チャリティーショー 響け復興の太鼓 2024in盛岡」に参加協力しました。ボランティア委員会は、そのチャリティーショーに先立ち、校内の児童や保護者にも能登半島復興支援の募金を呼びかけ、日詰小学校の募金も能登半島の御陣乗太鼓保存会(石川県輪島市)の方に手渡しました。

チャリティーショーでは、受付で募金を呼びかけ、集まった寄付金を、御陣乗太鼓保存会に贈呈式で手渡しました。

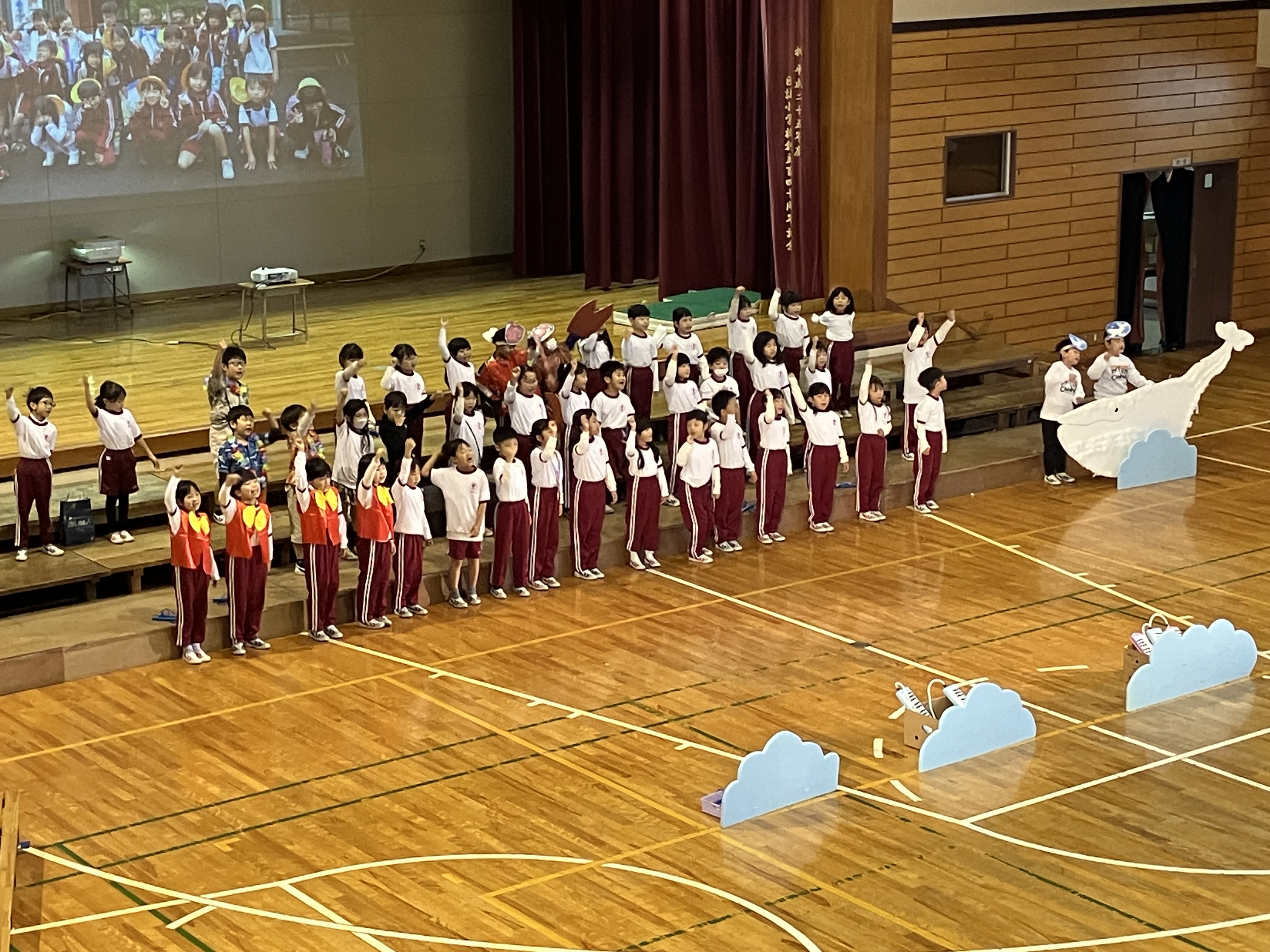

10月19日(土)学習発表会を実施しました。児童会スローガンは、「ワンフォーオール オールフォーワン 心を一つに太陽の子」です。「一人一人が目を輝かせ、生き生きと表現すること」を目指し、日頃の学習の様子を発表しました。

1年生 音読劇「くじらぐも」 小学校に入ってから学んだ国語、音楽、体育、生活科などの学習の様子を織り交ぜながら、元気に大きな声でゆっくりと発表しました。それぞれのパートの発表のレベルが高くて、「1年生?」という声がありました。

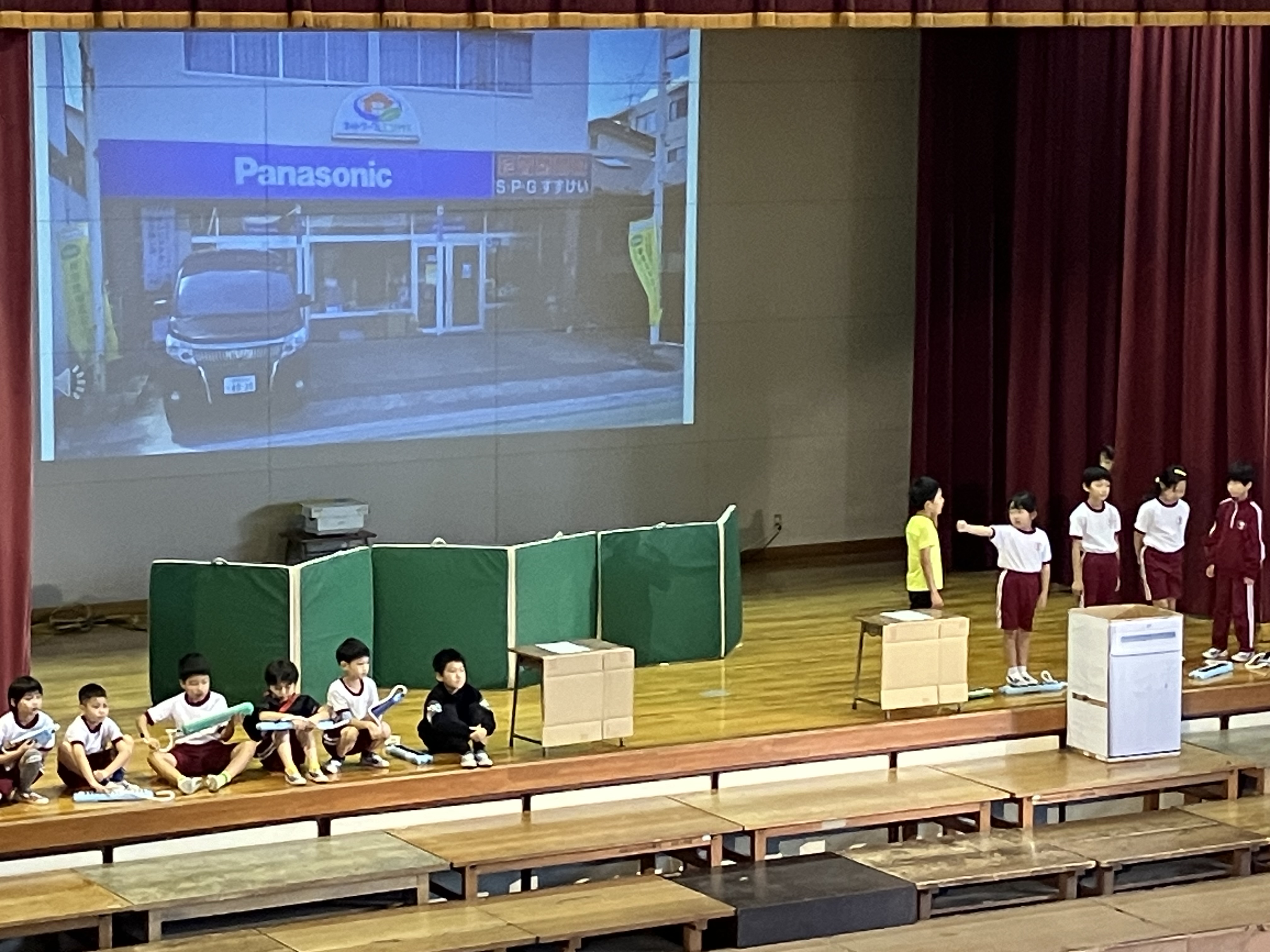

2年生 劇「しょうてんがいへレッツゴー」 生活科で探検した日詰商店街での学びを中心に、国語や体育、音楽の学習を織り交ぜた発表でした。地域の方々からは、「各店の店主の特徴をつかんでいてとても似ていた。」「子どもの感性や視点がこちらが勉強になり、こんなことまで分かってもらえたのかと感謝。」という声がありました。予行練習を見た1年生からは、「日詰商店街へ行きたい。」と歓声があがりました。

3年生 劇「本当の宝物」 3年生は、卒業生インタビューを通して、本当の宝物について考えました。卒業生インタビューを受けた方々からは、「観点と内容が素晴らしい。」「伝えたいことがきちんと伝わってきた。」「授業にかかわることができて嬉しいと感じる発表だった。」「授業後の発展がよく分かり、素晴らしい取り組みであることが分かった。」と、感想をいただきました。

4年生 合唱「ふるさと そして家族へ~私たちがつなぐ未来へのバトン~」 4年生は、花の虹タイム、道徳、国語、社会、音楽などで学んだことを総合し発表しました。4年生の合唱指導をしてくださった岩崎先生の目から涙がこぼれ落ちました。日詰公民館長からは、「先人顕彰として、日詰公民館まつりでコラボし、地域の皆さんにも見てほしい。」とお話がありました。地域の方は、「セリフも自分たちで考えたためか、伝えたい思いがびんびんと伝わってきた。」と話されました。

5年生 総合発表「わたしたちができること」 景観学習や防災学習で学んだことの中から、自分たちの地域をどのように守っていくか発表しました。地域の方からは、「防災学習の学びの途中だと思うが、経験したことをよくまとめている。」と評価を受けました。

6年生 研究発表「価格の優等生~橋本善太の挑戦~」 6年生は、橋本善太の成功にいたるまでの挑戦の道のりについて調べ、自分たちで脚本、大道具、小道具を作成し、発表しました。地域の方からは、「よく調べ、発信力があった。内城先生に監修してもらったことも素晴らしい。」と評価を受けました。

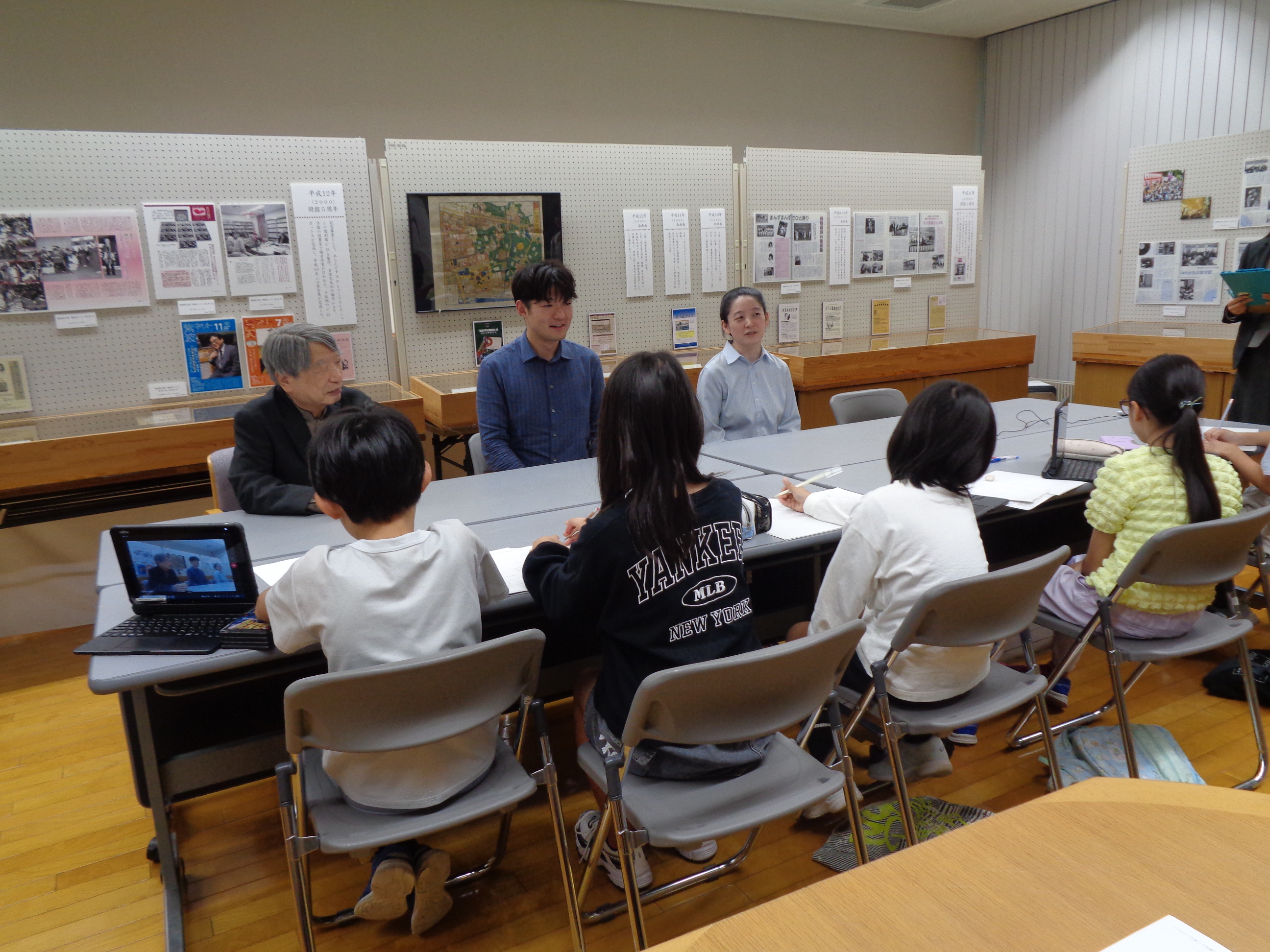

4年生は、1学期の花の虹タイム(地域学習)において、紫波町の名誉町民について学びました。その学習では、それぞれの名誉町民の功績について調べました。その後、野村胡堂班は、野村学芸財団の奨学金を受けた方々が、胡堂の思いを未来へとつないでいることに気付きました。そして、今回、第40回野村記念講座(元奨学生で演奏家の方々が紫波町を訪れ、講演会とコンサートをしている)が開催されると分かり、演奏家の方々にインタビューをさせていただきました。

授業が終わってからも、自分たちの知りたいことを追求する姿が素敵です。ご多用の中、インタビューに応え、思いを伝えてくださった演奏家のみなさん、休日に送り迎えしてくださったご家族のみなさん、ありがとうございます。子どもたちは、今回のインタビューで学んだことをまた発信していくと思います。