11月28日(木)、1年生と5年生の授業研究会を行いました。

1年生は、花の虹タイム「もうすぐ2年生」という生活科の単元で、地元のこども園の新1年生を招待して、交流会をするための企画をしました。

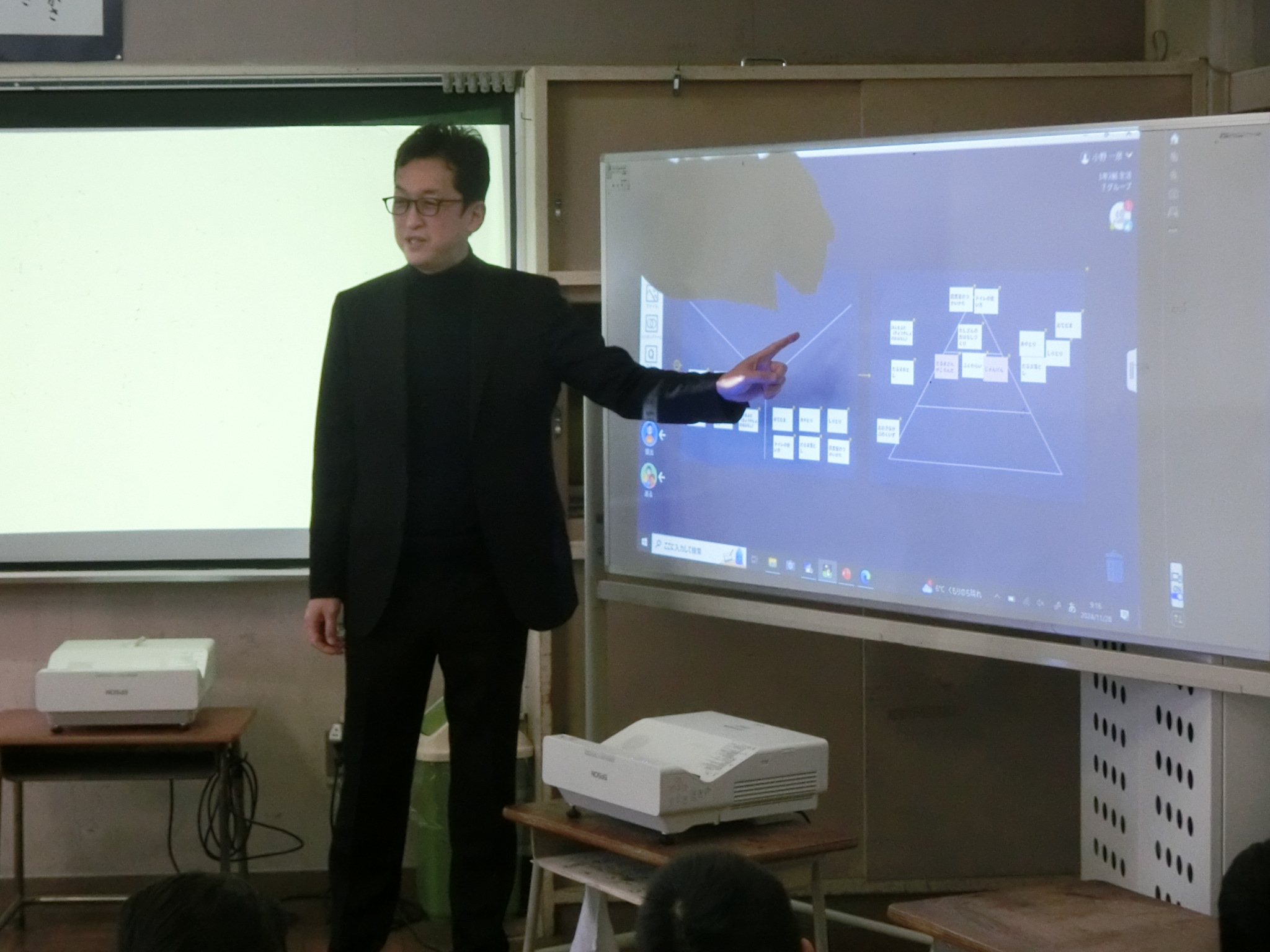

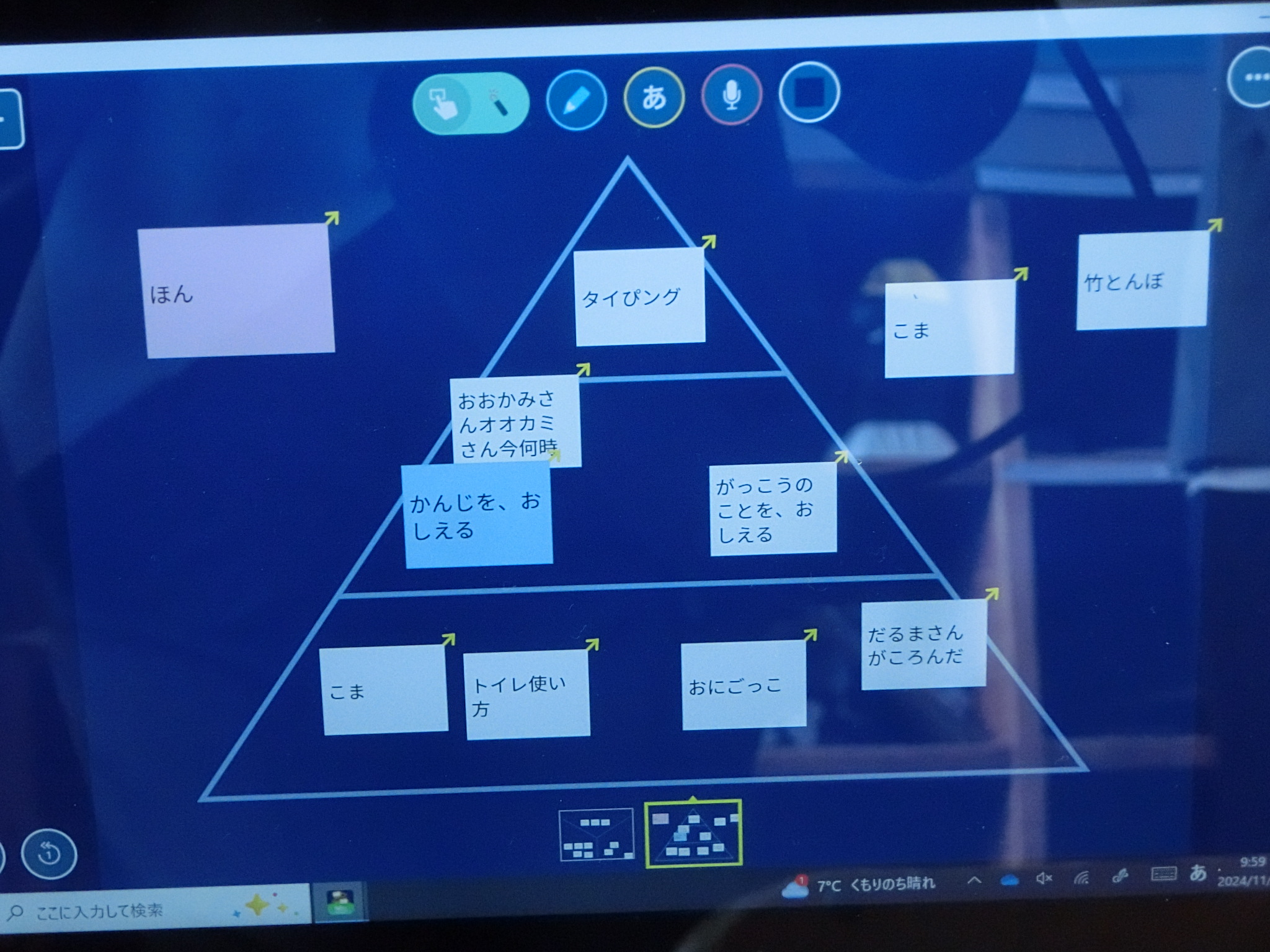

これまでの時間に、どんな交流をすればいいか、Y字チャートやピラミッドツールを活用し、自分自身の考えをまとめたり、友だちと話し合ったりしてきました。

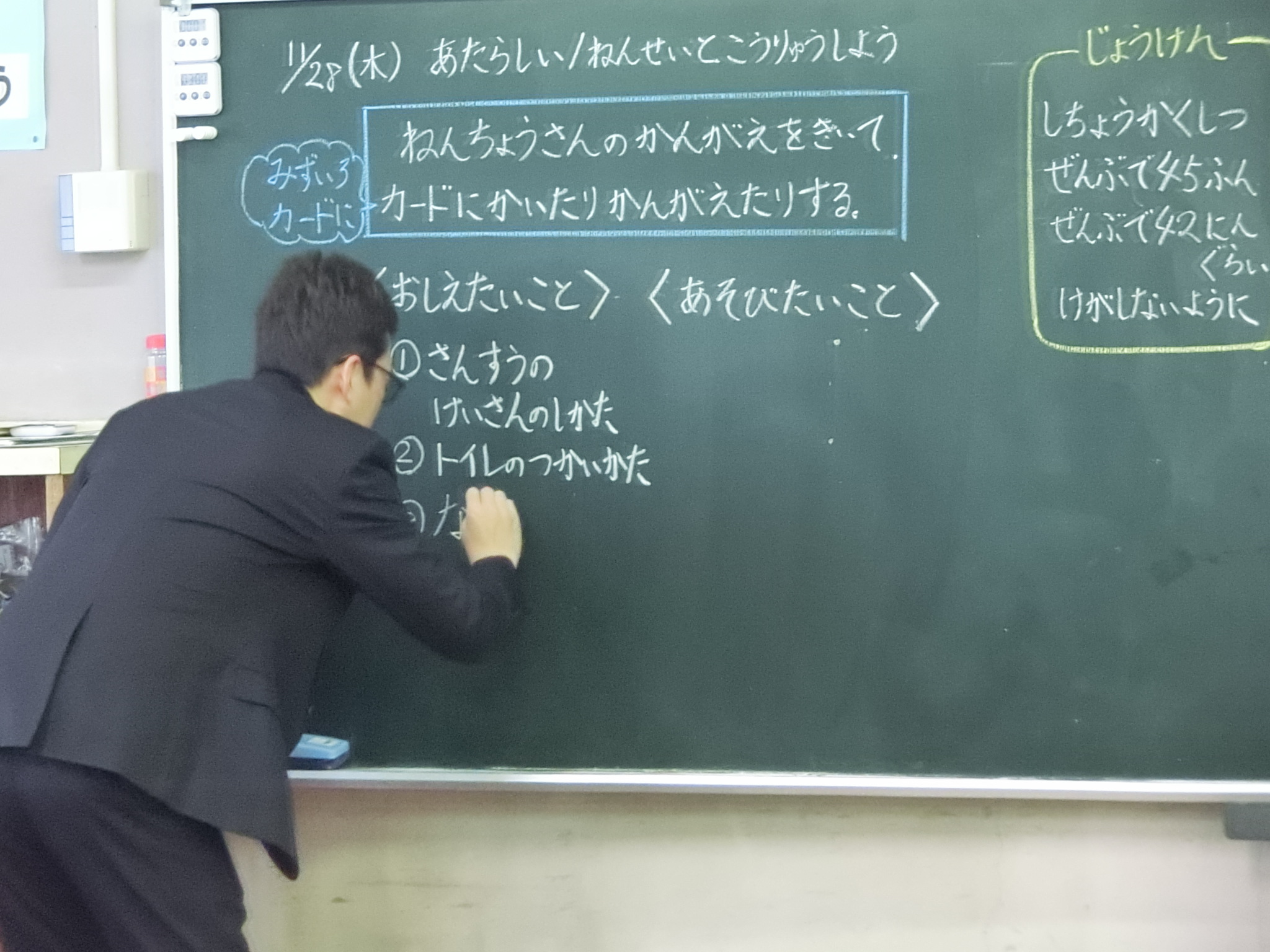

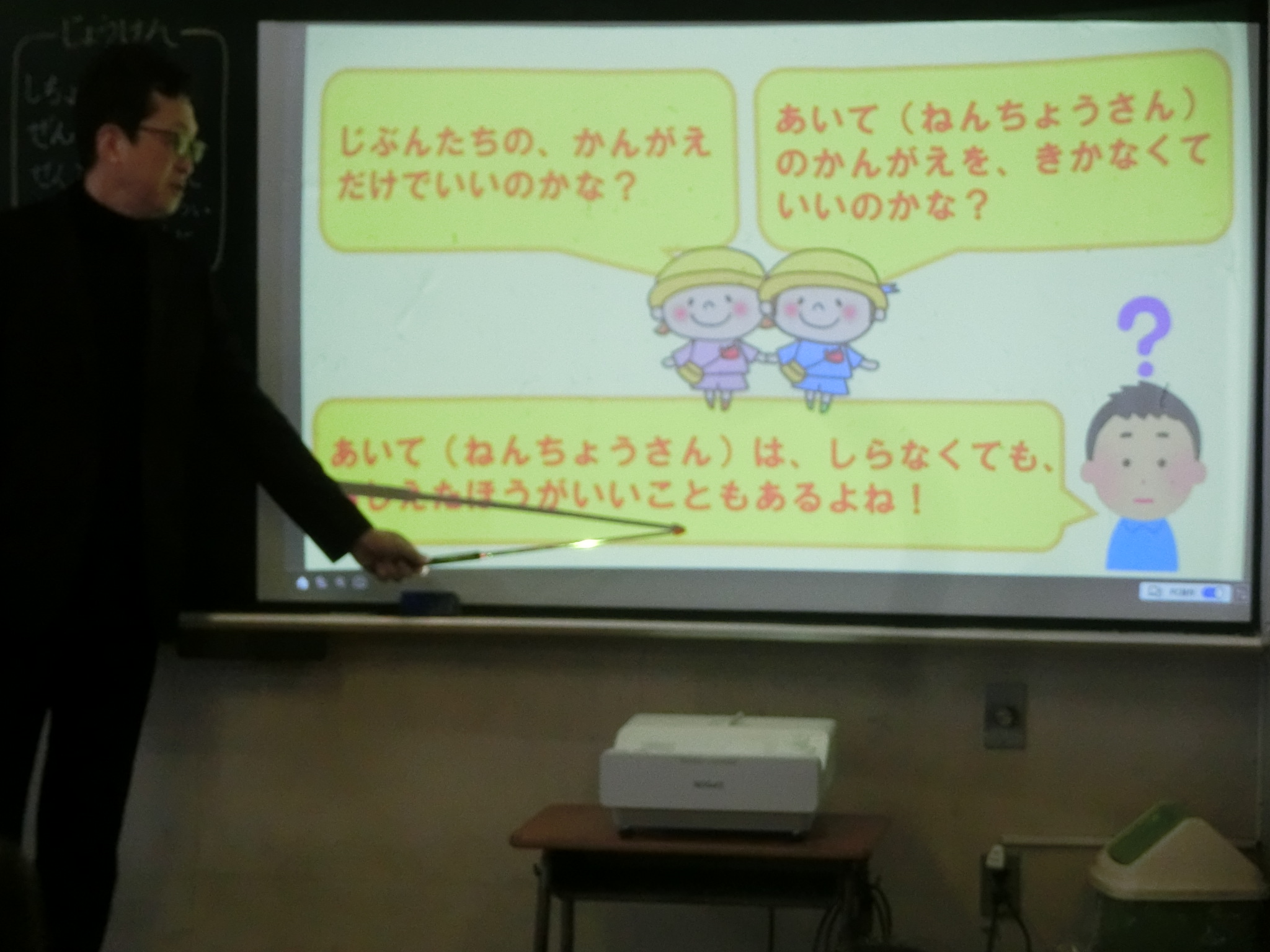

本時は、新1年生の「知りたいこと」「遊びたいこと」の思いを知り、相手意識をもち、交流会のメニューを考えました。

「年長さんは、作ることが好きだから工作がいいんじゃない。」「これは、年長さんにはまだ早いよね。」「これは、難しすぎるよ。」など相手意識をもち、何がいいかを話し合いました。今までと違う考えが浮かんだ時には、カードシートの色を変えて記入します。

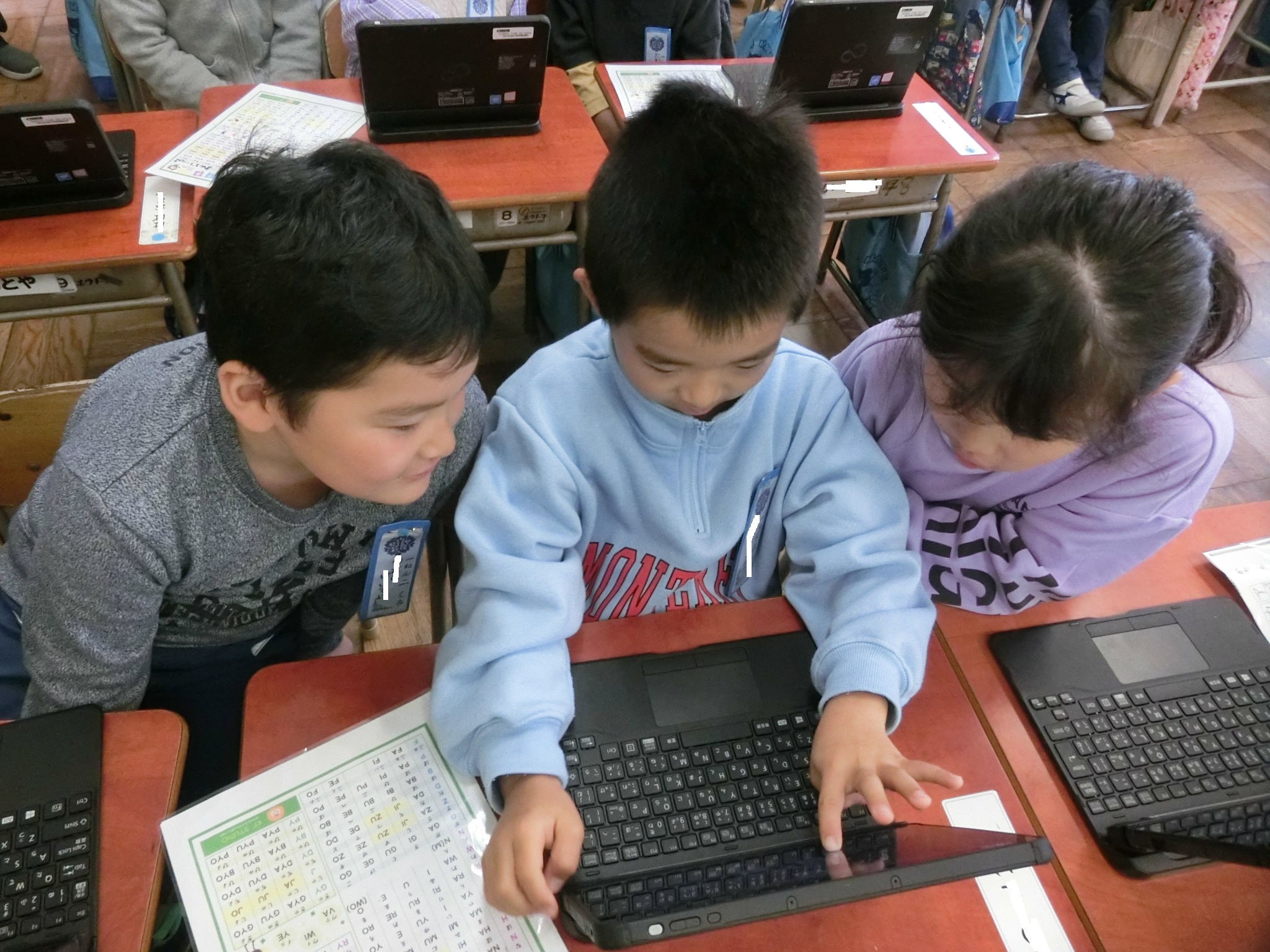

フリック入力、ローマ字入力など自分の得意な方法で入力しています。交流メニューにふさわしくないものは、ピラミッドの枠外に出します。自分が4月の頃を思い浮かべたり、これまでの自分たちの学習を生かせる方法を考えたり、関連付けながら考えていました。

以前に図工で学習した「ふわふわゴー」だとあっという間に作ることができてみんなで楽しく遊べる、「おおかみさんいまなんじ?」だと、時計の学習にもなっていい、などとみんなの意見がまとまっていきました。

5年生は、これまで学習してきた花の虹タイム「いきる・かかわる・そなえる」の防災学習を全校の児童に伝えるための学習をしました。今まで学んできたことの中から何を全校児童に伝えたいか、それは、どのような方法で伝えるかを話し合いました。

最初は、「地震が起きた時どうすればいいか」を伝えようとしていたグループが、話し合ううちに、「自分たちが本当に伝えたいことはそうじゃない」「地震や災害が起きた時にSNSなどでは、デマや詐欺が流れるから、そういうことに気を付けてということだ」とまとまり、「災害時に正しい情報を得るために」と伝えたいことを変更し、どうすればいいかを劇で伝えることにしました。

最初は、〇×クイズを考えていた班も 「災害時は、スポーツドリンクをライトに照らすと、明るくなるから備蓄品としてスポーツドリンクもいいと教えたい」「ガス、水道、電気が止まった場合、とにかく水が貴重品となり、ストックが必要だと伝えたい」など、今まで学んだことから、全校児童に伝えたい思いが深まっていきました。